CXとDXについて詳しく解説-違いや関係性、今後の取り組みについて

公開 2023年6月15日/更新 2023年8月15日/11 分で確認

Team Braze

CXとDXの違いを理解することは、今後の自社が取り組むべき方向性を定めることにつながります。

この記事では、CXとDXの定義や、類似用語も含めた違い、両者の重要性と関係性、向上と改善への取り組みが企業にもたらすメリットについてご紹介します。

1. CX(カスタマーエクスペリエンス)とは

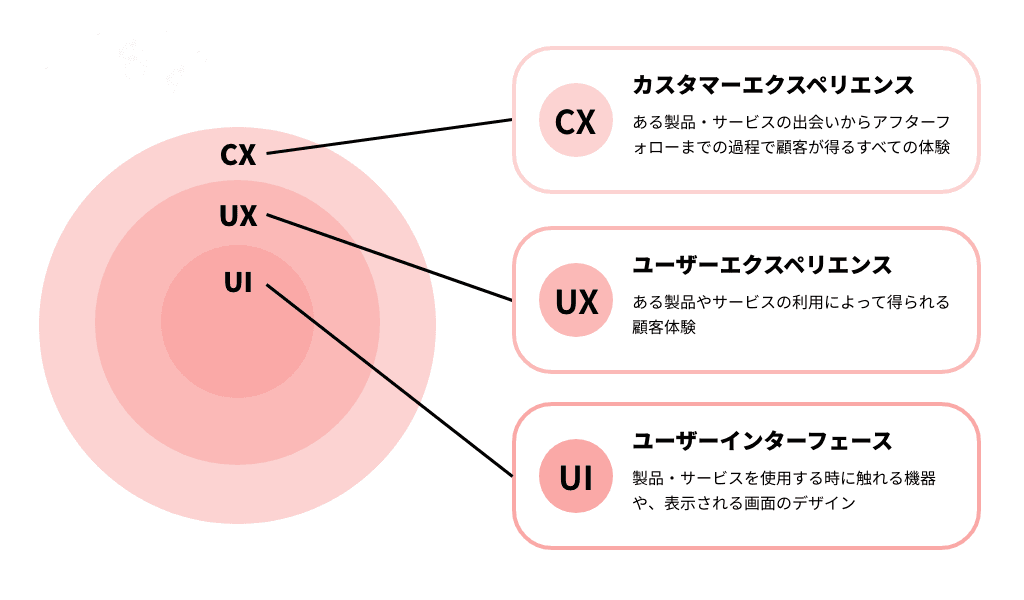

CXやDXを理解するためには、UX・UI・CSなどの類似用語もあわせて押さえる必要があります。まずは、それぞれの定義と違いから見ていきましょう。

1.1. CXの定義

CXとはCustomer Experience(カスタマーエクスペリエンス)の略称です。「ある製品やサービスに関して、その出会いからアフターフォローまでの過程で顧客が得るすべての体験」を意味します。

例えば、「購入前にお問い合わせページから質問をしたところ、素早く丁寧な返事があった」「故障時のアフターフォローがイマイチだった」といった、商品の直接的な利用時以外までを含めた顧客体験全般がCXです。

CXは定義の広い言葉ですが、UXとの違いを知ることで理解しやすくなります。なお、企業がCXを高めるための方法や流れについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

1.2. UXとの違い

UX(User Experience:ユーザーエクスペリエンス)とは、「ある製品やサービスの利用によって得られる顧客の体験」を指します。

例えば、「新規導入したITツールを使用したところ、直感的な操作のしやすさに感動した」「軽量な掃除機を探し購入したが、吸引力が弱く使い心地が悪かった」など、アイテムを実際に使った時の体験がUXです。

ポイントとして、CXは購入前や購入後の体験も指す一方、UXは使用時の体験のみを表しています。すなわち、CXはUXを含み、UXはCXの一部に当たります。

CXとUXの違いについては、以下の記事でも解説しています。>CXとUXの違いを解説-それぞれの重要性や企業視点でのメリット

1.3. UIとの違い

UI(User Interface:ユーザーインターフェース)は、ユーザーが製品・サービスを使用する時に触れる機器(マウスやキーボードなど)や、表示される画面のデザインなどを指しています。

優れたUIは「欲しい情報がすぐに手に入る」「意図通りに操作できる」など、ポジティブなUXを生み出します。つまり、UIはUXを高めるため(ひいてはCXを高めるため)の要素の一つです。

1.4. CSとの違い

CXと似た言葉として「CS」も挙げられます。CSには複数の意味がありますが、文脈に応じて以下3つのビジネス用語のいずれかに当てはまります。

- Customer Satisfaction(カスタマー サティスファクション):いわゆる顧客満足度。特に数値として集計されたデータ

- Customer Success(カスタマー サクセス):顧客が製品やサービスを使いこなせるようにサポートする活動、またその活動を担う部門など

- Customer Support(カスタマー サポート):顧客からの不満や要望を解決する活動、またその活動を担う部門など

サクセスとサポートは似ていますが、前者が能動的に企業側から顧客へアプローチする形も多いのに対して、後者は主にお問い合わせ窓口のような受動的な対応となる点に違いがあります。

CXを向上させるために活用できるのが、データであるカスタマーサティスファクション。そのカスタマーサティスファクションを向上させるための活動(および活動を担うチーム)がカスタマーサクセスです。

2. DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

続いて、DXの定義と関連用語との違いを見ていきましょう。

2.1. DXの定義

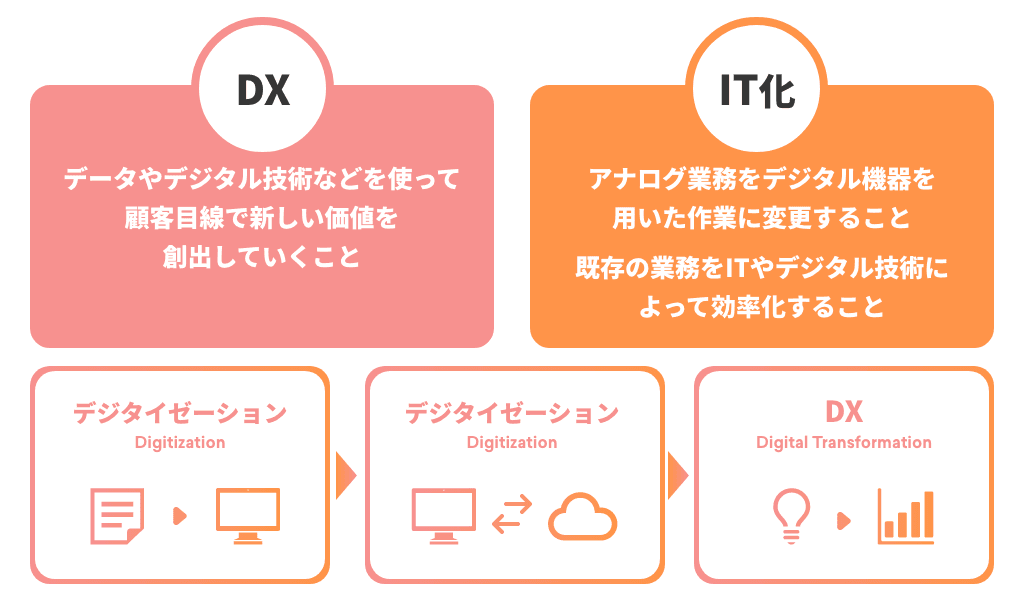

経済産業省によると、DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)とは「データやデジタル技術等を使って、顧客目線で新しい価値を創出していくこと」です。

出典:経済産業省「中堅・中小企業等向け デジタルガバナンス・コード 実践の手引き(概要版)」より引用https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-gaiyo.pdf

英語圏では「Trans」=「Cross」=「X」と省略される慣習があるため、DTではなくDXと表記されます。DXを理解するうえで重要となるのは、デジタル化・IT化との違いを理解することです。

2.2. デジタル化・IT化との違い

デジタル化とは、紙の帳簿をExcelで管理するようにするなど、アナログの業務をデジタル機器を用いた作業に変更することです。IT化もほぼ同様の用語で、既存の業務をITやデジタル技術によって効率化することを指します。

デジタル化とIT化はDXと同一視されがちですが、実際には異なります。前述の通り、DXは新しい価値の創出までを含めた用語です。単にデジタル・ITツールを導入するのではなく、ときにはビジネスモデルの変革までを行う大規模な取り組みを指します。

つまり、デジタル化やIT化はDXの過程に過ぎず、そこで留まってはDXを達成できているとはいえません。CXを向上させるために意識しておきたいポイントです。

3. CX向上やDX推進が重要とされる理由

CXの向上やDXの推進が重要とされる理由には、大きく以下の3点が挙げられます。

- 顧客接点の多様化と複雑化スマートフォンやSNSの浸透により、インフルエンサーの動画やSNSのリツイートなど、顧客が自社製品やサービスと出会う機会が多様化しています。CXの分析により顧客接点を把握しなければ、販売機会を逃してしまう恐れもあります。従来はテレビCMや雑誌などを通じて企業がプロモーションの詳細(アピールポイントや情報の届け方)を任意に決定できましたが、今では顧客となり得る人々それぞれが好きな形で多面的な情報を受け取ります。そのため、人々が「どのような形で、何を知りたいのか」を把握できなければ、効果的な宣伝はできません。CXの分析は、このようなニーズを明らかにし、販売機会を逃さないことに役立ちます。

- コモディティ化の問題技術の進化により、登場時には目新しい商品でもすぐに後発品が追随するようになりました。これを「コモディティ化」と呼びます。結果として、価格だけが消費者の購買基準になりやすいのが実情です。その点、CXにより価格以外の価値を生み出せれば、値下げ合戦からの離脱を期待できます。

- ビジネス上の競争力の維持デジタル・IT技術の強みは、人の手では及ばないほど作業のスピードと正確さを高められることです。DXを推進する企業に対抗するためには、自社もまたDXに取り組む必要があります。

4. CXとDXの関係性

CXとDXは、相互に好影響を与えお互いを高め続ける関係にあります。 DXを推進することでCXが向上し、CXの向上を目指す中でDXの推進が進むためです。

CXは、購入前から購入後までを含む幅広い顧客体験です。その向上には、CSを含む広範なデータを活用し、商品と顧客の接点を視覚化して把握することが欠かせません。そのデータの利活用のためには、必然的にDXを進める必要があります。

また、DXによる業務効率化からはCXを改善できる取り組みも誕生します。一例となるのが、多くのECサイトに導入されているチャットボットです。チャットボットは「24時間いつでもその場で疑問を解消できる」という、人の手では難しい新たな顧客目線の価値を生み出しています。あわせて社員の休日・深夜労働を減らし、人件費を削減する副次的な効果も創出しており、CXとDXの輪がビジネスに大きなインパクトを与えた好例といえます。

5. 「CX」「DX」それぞれのメリットとは

あらためて、CXの向上とDXの推進を行うメリットを知っておきましょう。

5.1. CXを向上させるメリット

CXの向上は、自社製品やサービスに技術的価値以外の強みを生み出し、ブランドイメージの改善やリピーターの増加を実現します。

前述のコモディティ化などにより、現代は技術面だけでは競合との差別化が難しくなっています。「購入前や購入後の対応が丁寧で信頼できる企業である」、ひいては「この企業の商品なら安心できる」と商品の性能以外を理由に顧客を獲得することで、経営基盤は安定します。

5.2. DX推進を行うメリット

DXの推進は、前述のチャットボットの例のように、ビジネスに大きなインパクトを与えます。また、そもそもデジタル・IT技術を導入することは、データの利活用が必須であるCXの向上に欠かせない作業の一つでもあります。

DX推進のメリットは「DXに取り組まなければ不可能な業務改善により、他社に負けないビジネス上の競争力を生み出せること」とも言い換えられるかもしれません。DXに取り組まなければ、そのメリットは他社に独占され、自社のデメリットに変化してしまうでしょう。

6. CX向上には一人ひとりに合った顧客体験を提供することが大事

CXの向上では、DXにより顧客体験全般を視覚化して分析すること、そして顧客一人ひとりのニーズに則した体験を提供することが求められています。しかし実務においては、そもそも分析をどのように進めるべきか、スタートで躓いてしまうことも多いのが実情です。

Brazeでは、マーケティング担当者向けに、顧客の行動をリアルタイムに把握・分析し一人ひとりに最適なプロモーションをお届けできるカスタマーエンゲージメントツールを提供しています。特別なスキルを必要とせず、直感的な操作を可能とするUIを搭載。柔軟なシナリオの作成が可能です。特定の曜日など任意の条件下でモバイル通知を送信したり、自社サービスを一度解約した顧客に限定オファーで復帰を促したりと、頭の中にあるアイデアを複雑な手順なしで実践できます。

フットワークの軽い施策の実現に、ぜひBrazeをご活用ください。詳細の確認とデモ版利用のご相談へは、以下のリンクよりお進みいただけます。

> カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」サービス詳細の確認はこちら

>デモ版利用などのお問い合わせについてはこちら

7. まとめ

購入前から購入後まで、広範な顧客体験を扱うCXを向上させるためには、DXによりデータを分析し、またIT技術も活用した改善施策を進める必要があります。

まずはこの記事をもとにCX、DXそれぞれの定義と違いを理解したうえで、ぜひ具体的な取り組みを検討していきましょう。

関連タグ

Be Absolutely Engaging.™

Brazeの最新情報を定期的にお届け