記者会見レポート:米上場企業Braze、顧客体験特化型AI新製品と国内データセンター設立を発表

公開 2025年11月25日/更新 2025年11月25日/10 分で確認

Team Braze

2022年11月、ChatGPTが世に登場して瞬く間に世界に広がりました。そして、現在、生成AIが一気に消費者に浸透し、企業と顧客の関係も大きく変わりつつあります。消費者との距離が近く、ファーストパーティーデータを前提とした業種や会社から顧客エンゲージメントの取り組みが急速に進んでいます。その動きがいよいよ日本の金融業界にも及んでいます。

日本の金融業界が求めるデータガバナンスやセキュリティ基準の状況をよく理解したうえで、日本市場に向けて明確なメッセージを打ち出したのがBrazeです。AIによる顧客体験向上を本格的に広げていくため、日本専用のデータセンターを立ち上げることを発表しました。これまで日本の金融業界が導入に慎重だった理由のひとつが「データを国内に置きたい」というニーズです。その壁を取り払おうとする姿勢をはっきりと示しました。

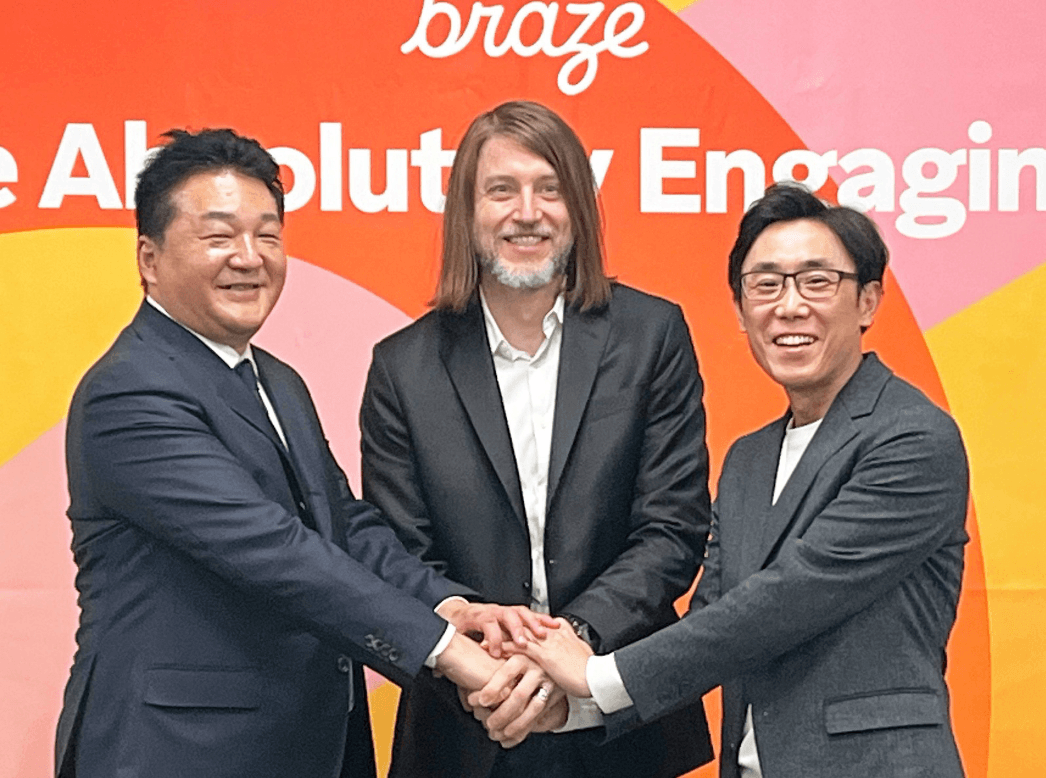

会見は2025年11月12日、東京・八重洲で開催されました。Brazeの米国本社から創業CEOのビル・マグヌソン氏が来日、会場は開始前から熱気に溢れました。

■ Braze CEOが語る「リアルタイムな顧客」の姿

冒頭に登壇したビル・マグヌソン氏は、日本人メジャーリーガーの名前を挙げながら、「良いプレーは突然生まれるわけではなく、毎日の積み重ねとチームワークが大事だ」と強調するところからスピーチを始めました。これはマーケティングテクノロジーの世界にも通じるものだと紹介しました。

続いて、現代の顧客が何を求めているかを丁寧に説明。消費者は、スマホアプリやオンラインサービスに触れる際に、自分に合わせた情報がほしいと思うようになっています。そんな時代だからこそ、企業は顧客の行動をリアルタイムで読み取り、状況に合わせたメッセージを届けることが必要になる、とマグヌソン氏は語ります。

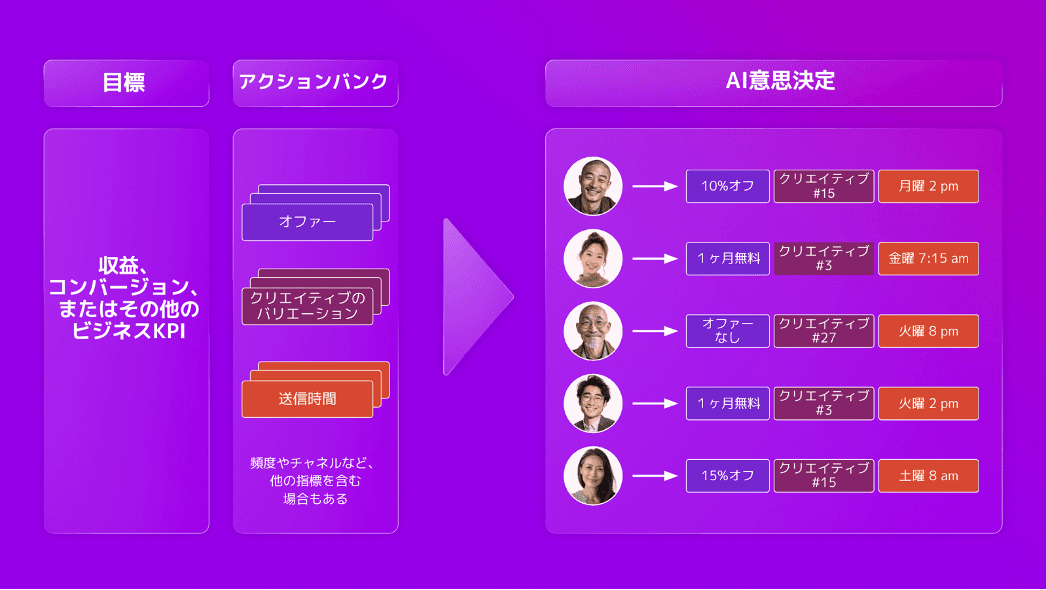

そこから話題はAIを用いた新たなソリューション『BrazeAI Decisioning Studio』に移りました。これは、送るメッセージの件名や配信タイミング、表示するチャネルなど、細かな判断をすべてAIが行ってくれるツールです。これまでマーケターが知識と経験をもとに手作業で設定していた部分をAIが代わりに考え、自律して行動してくれます。これにより、担当者は企画や分析に集中できるようになる、いわば「指揮者」のようにタクトを振るう、という未来像を同氏は描きます。

実例として、天気予報の外部APIと連動したお店ごとの「雨の日クーポン」やお気に入り店舗近くの「新規開店クーポン」などの配布してビジネスを拡大させた企業の事例が紹介されました。マーケターのアイデアや企画をAI支援することで、来店客が47%の増加率を記録した、とマグヌソン氏は紹介しました。

BrazeAI Decisioning Studioは、ブランドの目標、データ、そして顧客とのコミュニケーション方法を理解する高度な強化学習システムを活用。一人ひとりに対して1対1の意思決定を実行。

■ 日本法人代表が語る「日本にデータセンターを作る理由」

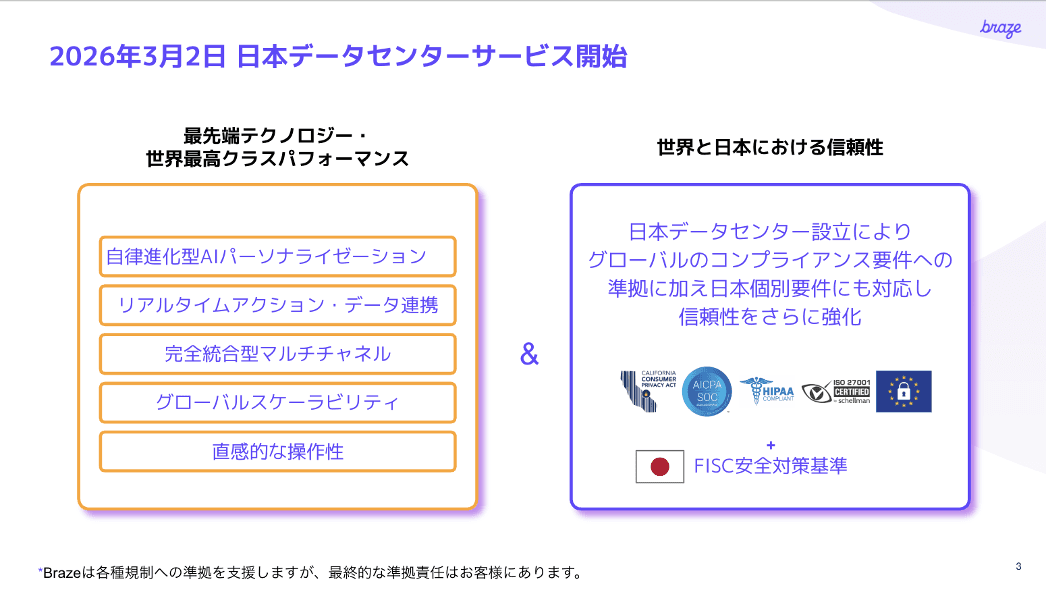

続いて登壇したBraze日本法人 代表取締役社長の水谷篤尚氏は、国内データセンター設立の背景を説明しました。日本の金融機関はデータの取り扱いや保管場所や管理方法について規定が細かく定められています。特にFISC(金融情報システムセンター)の「安全対策基準」に沿っているかどうかは、導入検討の大きな判断材料になります。そのため、Brazeは日本の金融業界の顧客エンゲージメントを世界レベルに引き上げるべく、日本にデータセンターを開設することを決定しました。これにより、日本の金融機関の懸念を一気に解消する狙いがあります。水谷氏は「日本の金融業界の皆様に自信を持って提案できるスタートラインに立てた」と語りました。

また、水谷氏はBrazeが実施した顧客体験に関する調査結果について触れました。金融機関側の82%は「顧客が満足している」と考えているのに対し、実際の「顧客は41%しか満足していない」と指摘します。このズレを放置し続ければ、顧客の離脱や休眠化につながり、収益機会を失う結果になりかねません。顧客の行動のその瞬間をデータで読み取り、必要なときに必要な情報を適切に届けることが欠かせない、と力説しました。

さらに、顧客のコンバージョンポイントのひとつひとつを10%ずつ活性化させていくと、最終的にアクティブユーザー数が2.7倍にも増加するという試算結果を紹介しました。初めから大きな数字の改善を狙うよりも、小さな改善をコツコツ積み上げていくで、大きな成果につながるという堅実さが大事であることを印象付けました。

Brazeは2026年3月、東京に日本データセンターを開設

■ 最先端のエージェント型AI『BrazeAI Decisioning Studio』に触れてみる

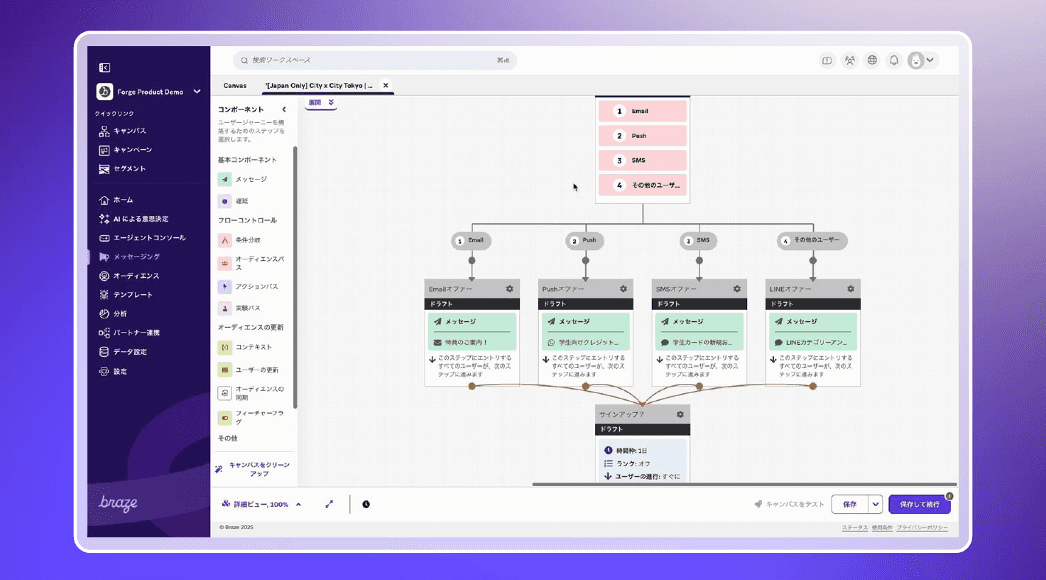

水谷氏の説明に続いて、ソリューションコンサルタントの森田氏より『BrazeAI Decisioning Studio』のデモが行われました。ある金融機関を例に、架空の学生がクレジットカードを作るまでをストーリーにして、AIによってどのように金融機関の顧客体験を向上させていけるかが示されました。バナー広告、LINEメッセージ、アプリ内ポップアップなど複数のチャネルを通じて、AIが顧客のニーズや好みに合わせたコミュニケーションを行い、学生カードの申し込みから利用促進、後払いサービスの提案まで、顧客の行動を段階的に促す様子が紹介されました。

本来ならマーケターが何十もの判断をひとつひとつ積み重ねていた工程が、ものの数秒で最適化されていく流れは非常にわかりやすいものでした。

印象的だったのは、意思決定のプロセスがツール上で見える化される点です。なぜその顧客がこのチャネルを選ぶのか、どのデータを読み取って判断したのか、AIがなぜそうしたのかを後から確認できる仕組みになっています。

例えば、カードの支払い方法について、学生にリボ払いや後払いといったサービスを伝えるべきかといった判断を「AIがどのように考えたのか」を確認できるため、コンプライアンスを気にする金融機関に配慮した設計になっている、と説明しました。

『Brazeキャンバス』を使ったデモンストレーション

■ 日本のデータセンターの最初のユーザーとなる山口フィナンシャルグループ

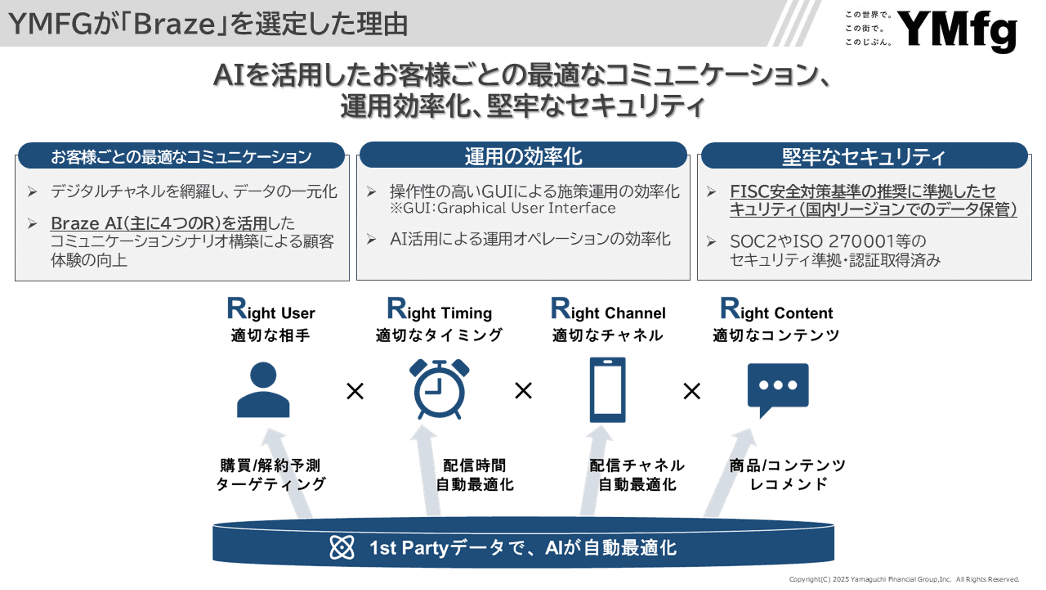

続いて、実際にBrazeを導入した山口フィナンシャルグループ(YMFG)から、執行役員の古堂達也氏が登壇しました。同グループは中期経営計画の中でDX戦略を大きく掲げており、店舗やデジタルの接点を組み合わせどうエンゲージメントするかが大きな課題になっていると語ります。

YMFGでは、銀行アプリやメールなどのデジタル接点と、店舗やコールセンターのようなリアルな接点をつなげることを計画しています。これにより、お客様の行動の変化に気づきやすくなる、と期待を語ります。例えば、顧客が住宅ローンを検討した気配がアプリやWebサイトの利用履歴から読み取れた場合、それを店舗側と共有することで、より適切なフォローを迅速にできるということです。

古堂氏は、Brazeを採用した理由として、日本国内にデータセンターが設立されることによる安心感や、AIが一人ひとりに合った形でメッセージを届けてくれる点を挙げます。「お客様の数だけシナリオがある状態に近づけたい」という言葉は、金融機関が抱える手が届きにくいと思われてしまう課題にも触れているように感じました。

(山口フィナンシャルグループ講演資料より)

■ 質疑応答で見えた「金融業界への本気度」

質疑応答では、記者からの質問が次々に飛びました。日本の金融期間向けに特別なAI学習を行ったのか、という質問に対し、代表の水谷は特別な学習はしていないが、海外で蓄積された金融領域の知識を日本でも役立てる考えがある、と説明しました。また、日本のほかの金融機関からの需要の高さを感じており、国内データセンターがないため、導入を見送られていた状況が払拭されたため、今後はより前向きな話ができるだろうと期待を込めました。

「日本と海外では金融に関する顧客行動が違うのではないか」という質問に対しては、海外のデータを流用するのではなく、その金融機関自身のデータでAIを育てると回答。文化の違いを心配する声に対して、グローバルでの膨大な経験値を安心材料として訴求しました。

Braze CEOのマグヌソン氏は、金融行動の長期的な目標設定は、学習や健康といった習慣づくりにも似ていると語り、継続的に積み重ねことの重要性と国をまたいでも共有できる知識が多くあると説明しました。

■ まとめ

今回の会見は、新しいAI製品を発表するだけの場ではありません。むしろ、日本の金融業界が抱える課題に、Brazeがどう向き合っていくかという回答でもあります。

古い仕組みや慣習が残ったままでは、顧客の気持ちをつかむのがさらに難しくなる時代になりました。Brazeは、日本独自の規制や商習慣に照準を合わせ、データを国内で安全に扱える環境を整えようとしています。

企業側の「思い込み」と顧客の「本音」の差をどう埋めていくのか? AIはその問題に正面から向き合うためのツールであり、本会見は日本の金融業界の顧客エンゲージメントの胎動を感じる記者会見となりました。

Be Absolutely Engaging.™

Brazeの最新情報を定期的にお届け